精神医学の最新研究が切り拓く新たな治療の地平

心の健康に関する問題は、私たちの生活に大きな影響を与えます。不安や緊張、気分の落ち込みといった症状は、単なる「気の持ちよう」ではなく、脳内の神経伝達物質の乱れや交感神経の過剰反応など、生理的な要因が関係していることが明らかになっています。

2025年現在、精神医学の研究は急速に進化し、従来の常識を覆す革新的な治療法が次々と登場しています。これらの新しいアプローチは、薬物療法だけに頼らない、より包括的で効果的な治療の可能性を広げています。

精神疾患に苦しむ方々にとって、最新の研究成果に基づく治療法は、生活の質を大きく向上させる希望の光となるでしょう。特にビジネスパーソンの間で増加しているパニック障害や社交不安障害、軽症うつ病などは、適切な治療によって改善が期待できます。

この記事では、2025年における精神医学の最新研究成果と、それに基づく革新的な治療法について詳しく解説します。心の健康に悩む方々やそのご家族、また医療従事者の方々にとって、新たな選択肢となる情報をお届けします。

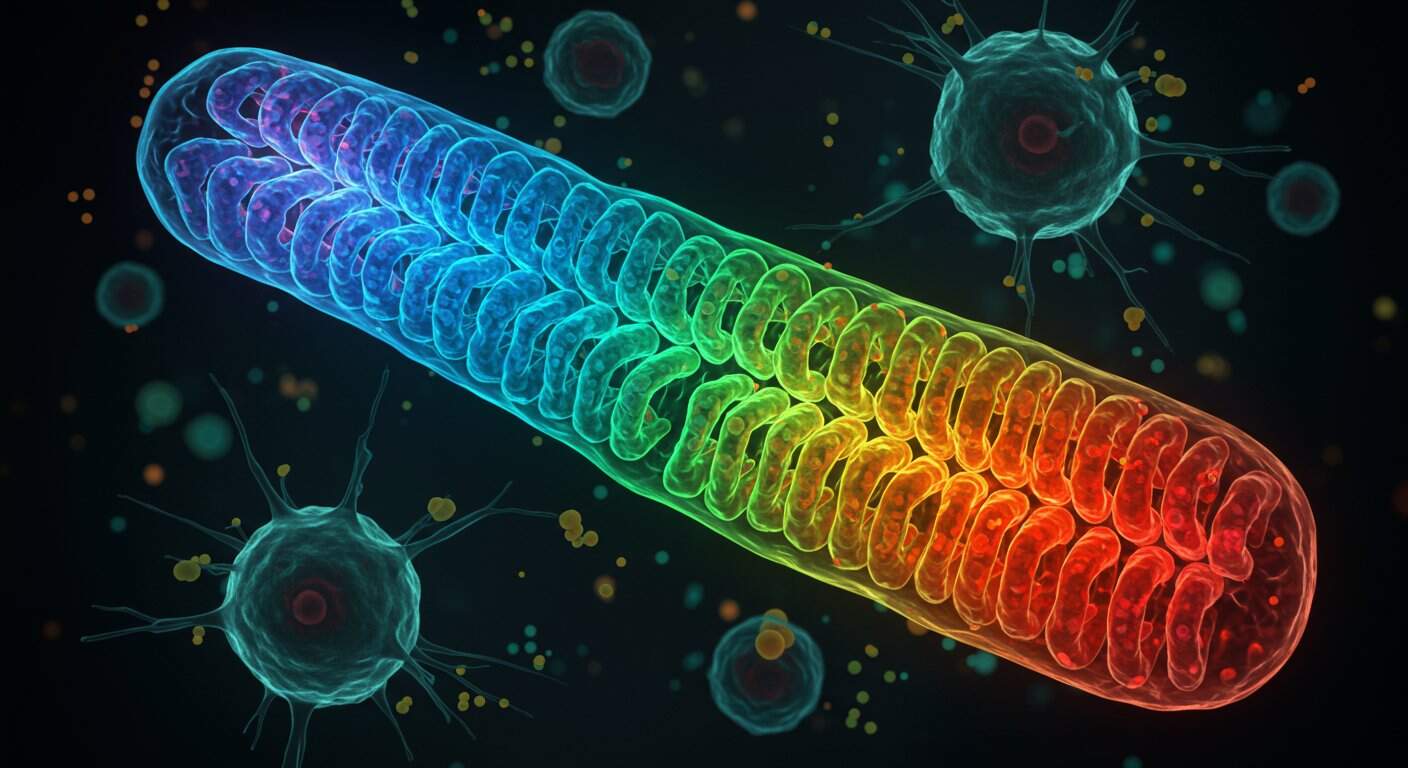

ミトコンドリア研究が解き明かす精神疾患の新たなメカニズム

精神疾患の原因はこれまで主に「神経伝達物質の不均衡」と考えられてきました。しかし近年、「細胞のエネルギー工場」とも呼ばれるミトコンドリアの機能異常が、精神疾患の発症に深く関わっていることが明らかになりつつあります。

特に注目されているのが、双極性障害(躁うつ病)におけるミトコンドリアの関与です。順天堂大学の加藤忠史教授(精神医学講座)らの研究チームは、双極性障害の患者脳においてミトコンドリアDNAの異常が蓄積していることを報告しました。これは、脳のエネルギー代謝に異常が生じることで、気分の大きな波や認知機能の変化につながる可能性を示唆しています。

さらに、ミトコンドリアの機能低下が特定の脳領域(たとえば視床下部)に集中して起きていることを、動物モデルで再現した研究もあります。これにより、双極性障害のような複雑な気分障害が、神経系のネットワークだけでなく、細胞レベルのエネルギー異常からも説明できる可能性が見えてきました。

現時点では、こうした知見は基礎研究や動物実験の段階にあり、臨床での治療法としてはまだ確立されていません。しかし将来的には、ミトコンドリアの機能を標的とした新しいタイプの治療薬や、病態解明に基づいたより精密な診断が実現することが期待されています。

このように、ミトコンドリア研究の進展は、精神疾患を理解する新たな視点を提供してくれています。従来の「こころの問題」という枠組みを超え、「脳と細胞のエネルギー異常」という生物学的な基盤から治療を見直すことが、今後の精神医療の大きな転換点になるかもしれません。

革新的なmRNA医薬が切り拓く精神疾患治療の新時代

コロナワクチンの登場で一躍注目を集めた「mRNA医薬」。この技術が、精神疾患の新たな治療法としても期待され始めていることをご存知でしょうか。

mRNA医薬とは、体内の細胞に「必要なタンパク質をつくる設計図(mRNA)」を届けることで、病気の原因となっている異常に直接働きかける、革新的な治療法です。従来の薬は、主に症状を抑える「対症療法」が中心でしたが、mRNA医薬では、より根本的な部分へのアプローチが可能になると考えられています。

精神疾患の中には、脳内の神経伝達物質の異常や、遺伝的な要因が関与しているケースもあります。これらに対し、mRNA医薬を使って特定のタンパク質を細胞に作らせることで、神経のバランスを整えたり、症状の根本に働きかけたりできる可能性があります。

現在は、主に筋疾患などでの応用研究が進んでいますが、将来的には、うつ病や統合失調症、発達障害といった分野でも臨床応用が期待されています。特に、「薬が効きづらい」「副作用が強い」といったお悩みを持つ方にとって、新たな選択肢となるかもしれません。

脳内バイオマーカーが実現する精神疾患の早期発見と予防

これまで精神疾患の診断は、主に問診や観察に基づく「主観的な評価」が中心でした。そのため、発症の早い段階での発見が難しく、症状が進行してから初めて受診されるケースも少なくありません。

近年、医学の進歩により「バイオマーカー(生物学的指標)」を活用した客観的な診断への期待が高まっています。特に注目されているのが、血液検査によって神経の異常を早期にとらえる新しい技術です。

順天堂大学の服部信孝教授らの研究チームは、パーキンソン病などの神経変性疾患に対し、血液中の異常なタンパク質を高精度で検出する手法を開発しました。この技術は「未病(まだ症状が現れていない状態)」の段階で疾患をとらえることができ、神経疾患の早期診断・予防に大きな一歩をもたらしています。

ただし、こうしたバイオマーカー技術が精神疾患(うつ病や統合失調症など)にまで広く応用されているかという点については、まだ研究段階にあります。血液を用いた診断技術は、神経疾患では実用化に近づいているものの、精神疾患の予測や診断においては今後の検証が必要です。

一方で、fMRI(機能的MRI)などの画像技術を活用した脳活動の解析や、ストレスホルモンの変動からリスクを評価する研究も進んでおり、精神医学における「予防」の考え方は徐々に広がりつつあります。

精神疾患も、糖尿病や高血圧と同様に「早期発見・早期対応」が重要な時代になりつつあります。今後、科学的な指標を用いた診断や予測技術が確立されることで、患者さまにとっても安心して治療に臨める環境が整っていくことが期待されます。

デジタル治療薬(DTx)が切り拓く精神医療の新時代

スマートフォンやタブレットを用いたデジタル治療薬(DTx)は、単なるヘルスケアアプリではなく、臨床試験での有効性が実証され、医療機器として認可された治療法です。

2025年時点で、日本では不眠症や喫煙依存、高血圧などに対するDTxが適用されています。また、海外でもうつ病・不安障害を対象とした認知行動療法(CBT)ベースのDTxが進展しています。

特に注目すべきは、ADHDを対象としたDTx「EndeavorRide」が、日本の厚生労働省に承認され、6〜17歳の小児において注意力や多動性の改善が臨床試験で確認された点です。これは、精神疾患領域へのDTx実用化の重要な一歩です。

グローバルでは、DTx市場は急速に成長しており、2025年の精神科向けDTx市場は約25億ドル規模、年平均成長率(CAGR)は15%にも達する見込みです。

DTxの強みがあります

- 24時間アクセス可能:夜間や外出先でもCBTやリラクゼーションにすぐアクセスできます。

- AIによるパーソナライズ:症状データをリアルタイム解析し、個別最適化された治療プログラムを提供します。

これにより、従来の薬物療法や対面療法との併用によって、アクセスの格差や継続率の問題が解消される可能性があります。特に若年層や地方在住者、対面診療に抵抗感を持つ方々にとって、大きな福音となるでしょう。

心の健康を支える最新治療法の選び方

精神医学の進歩により、様々な治療選択肢が登場していますが、どのように自分に合った治療法を選べばよいのでしょうか。ここでは、心の健康に悩む方々が治療法を選ぶ際のポイントをご紹介します。

まず重要なのは、専門医による正確な診断を受けることです。症状の背景にある生理的・心理的メカニズムを理解することで、最適な治療アプローチが見えてきます。パニック障害や社交不安障害、軽症うつ病などは、単なる「気の持ちよう」ではなく、脳内の神経伝達物質の乱れや交感神経の過剰反応が関係しています。

つらい状態を我慢し続けることよりも、まずは一度専門医に相談することが回復への第一歩です。

精神医学の革新がもたらす心の健康への新たな希望

2025年、精神医学は革新的な研究と治療法の登場により、転換期を迎えています。以下の5つの領域は、特に注目すべき進展です。

①ミトコンドリア研究による精神疾患の理解

ミトコンドリア機能の低下は、うつ病や不安障害の発症リスクと関連することが英国UK Biobank解析で示されています。特定のmtDNA変異と炎症マーカーの相互作用が、精神症状の発現と結びついているとの報告です。

②mRNA医薬による精密治療の可能性

mRNA医薬は、今やがんや感染症に限らず、幅広い疾患で研究が加速中です。2025年時点で、モダリティは治療用途向けに20 億ドル〜の市場規模を持つと推定されています 。精神疾患への応用は前臨床段階ですが、将来的には神経伝達物質の調整など精密な介入が期待されます。

③バイオマーカーを用いた早期診断と予防

血液や画像データを使ったバイオマーカー研究は、うつ病・不安障害だけでなく、認知症の予防研究などに進展しています。客観的データに基づく「未病発見」アプローチは、予防的精神医療の礎となるでしょう。

④デジタル治療薬(DTx)の普及と有効性

日本やEUでは、CBTをベースとしたDTxが精神疾患領域で保険適用または承認される動きが進んでいます。例えば、DSMが認可したアプリは現行の対面CBTと同等の効果を示しており、24時間使用可能という利便性も高く評価されています。

⑤遺伝子療法の研究動向

がんや稀少疾患での応用が進む遺伝子療法やCRISPR/Cas9技術ですが、精神疾患治療への実用化は、2025年時点では基礎・前臨床段階です。ヒトを対象とした臨床試験は未確認で、安全性と倫理面の検証が今後の課題です。

社会への影響と治療への展望

こうした革新によって「心の病」が生理学的あるいは生物学的な疾患であるという認識が広がり、偏見の軽減につながっています。また、早期発見・予防・個別化治療による精密医療の実現に近づくことで、効果の最大化と副作用の軽減が期待されます。

特につらい症状を感じている方にとって、最も大切なのは「一人で抱え込まない」ことです。現代の精神医療は、対面治療だけでなく、デジタルやバイオマーカーなどの最新技術を用いて、多角的かつ柔軟にサポートできる体制を整えつつあります。

メディカルクリニックルナ東京からのメッセージ

東京駅・京橋駅からアクセス良好な当院では、ビジネスパーソンの心の健康に真剣に向き合います。完全予約制・夜間・土曜診療の体制を整え、プライバシーにも配慮した安心の診療環境です。

つらさを感じたらまずは一歩、私たちにご相談ください。最新の知見と丁寧なケアで、あなたの心の健康を全力で支えます。対話から、新たな可能性が広がるかもしれません。

文責 院長(医学博士、日本専門医機構認定精神科専門医、精神保健指定医)